文|罗曾

日前,国家金融监督管理总局重庆监管局的一纸罚单,将重庆蚂蚁消费金融有限公司(下称“蚂蚁消金”)推至风口浪尖。

这家成立不足四年的消费金融巨头,因公司治理不完善、风控独立性不足、贷后管理不到位、委外催收管理不到位这四项违规行为被罚款140万元。同时,时任蚂蚁消费金融信贷风险管理部管理团队成员的孙鹏因贷后管理不到位、委外催收管理不到位,收到“警告”的行政处罚。

对此,蚂蚁消金方面回应媒体称,该处罚针对的是2022年的检查内容,公司诚恳接受处罚并完成整改,后续将严格落实监管要求,持续提升合规管理水平,确保依法合规、稳健经营。

尽管如此,在外界看来,这一事件仍然暴露了蚂蚁消金快速扩张中的合规短板。

蚂蚁消金的前身可以追溯到蚂蚁集团旗下的花呗、借呗等消费信贷业务。在移动互联网快速发展的浪潮下,依托支付宝庞大的用户基础和强大的场景生态,花呗、借呗迅速崛起,成为众多消费者日常消费和资金周转的重要工具:其便捷的申请流程、快速的放款速度以及灵活的还款方式,吸引了大量用户,业务规模快速增长。

但随着业务的快速扩张,一些潜在的风险和问题也逐渐暴露出来。

为了规范消费金融行业的发展,加强监管,2020年,蚂蚁集团启动了消费金融业务的整改工作;2021年6月,在监管要求下,原属于蚂蚁集团的“花呗”“借呗”业务被剥离至新成立的蚂蚁消金,注册资本高达230亿元,成为持牌消费金融公司中资本规模最大的机构。

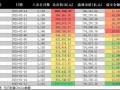

蚂蚁消金的成立,承载着蚂蚁集团金融业务合规化转型的使命。而依托支付宝生态的流量优势,蚂蚁消金迅速崛起:截至2024年上半年,其营收59.85亿元,净利润9.25亿元,同比激增约108%;此外,总资产达2715.95亿元,同比增长13.3%,规模居于行业首位。

据悉,蚂蚁消金的业务模式具有鲜明的互联网基因。其发布的《2023年可持续发展报告》显示,截至2023年底,蚂蚁消金已经服务超过4亿消费者,60%以上此前没有信用卡使用记录,花呗是他们接触的第一个消费金融产品,且75%用户从未支付利息,平均单笔消费仅90元,展现出极强的普惠特性。

通过AI驱动的智能风控系统,蚂蚁消金实现了对下沉市场的精准覆盖——上述4亿消费者中超六成用户来自三四线城市及以下城市和地区,服务对象涵盖制造业工人、建筑业工人等新市民,是传统金融难以触达的群体。

但这种“下沉”策略也加剧了风险暴露。据媒体报道,2024年,蚂蚁消金曾三次处置不良资产,未偿本息总额超17亿元,借款人平均逾期天数达383天;与此同时,核心资本充足率从12.14%降至10.71%。

不仅如此,其高速增长背后暗藏隐忧。例如此次罚单,直指其早期治理漏洞:2021年财报未及时披露、用户贷款违规流入股市和基金市场、委外催收管理失控等问题。更值得关注的是,黑猫投诉平台上,花呗、借呗相关投诉累计超20万条,涉及暴力催收、隐私泄露等。